Maja Nielsen im Gespräch

„Die Jugendlichen, die heute leben, haben die Zeit der deutschen Teilung nicht erlebt.“

Beitrag von Janett Cernohuby | 06. November 2025

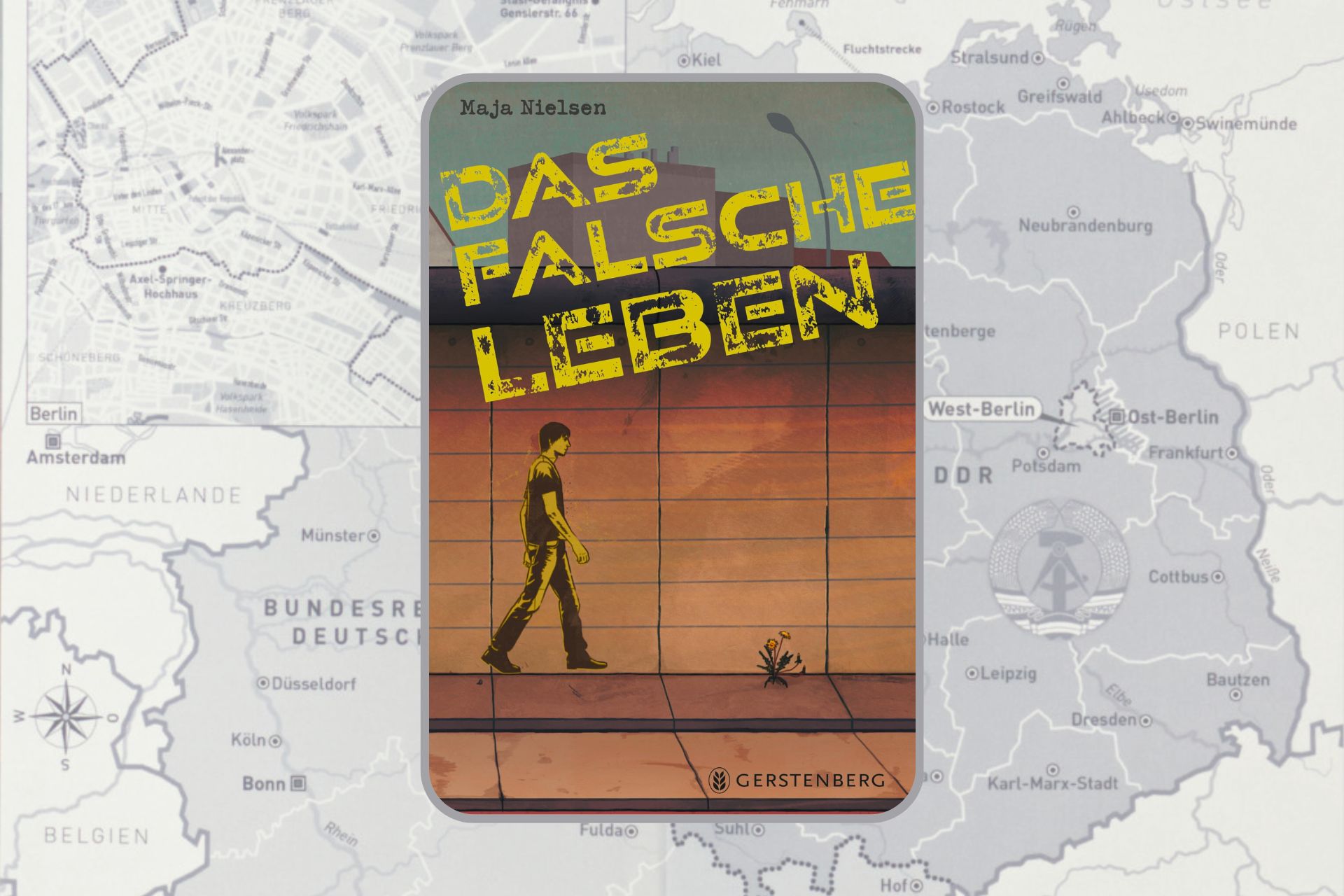

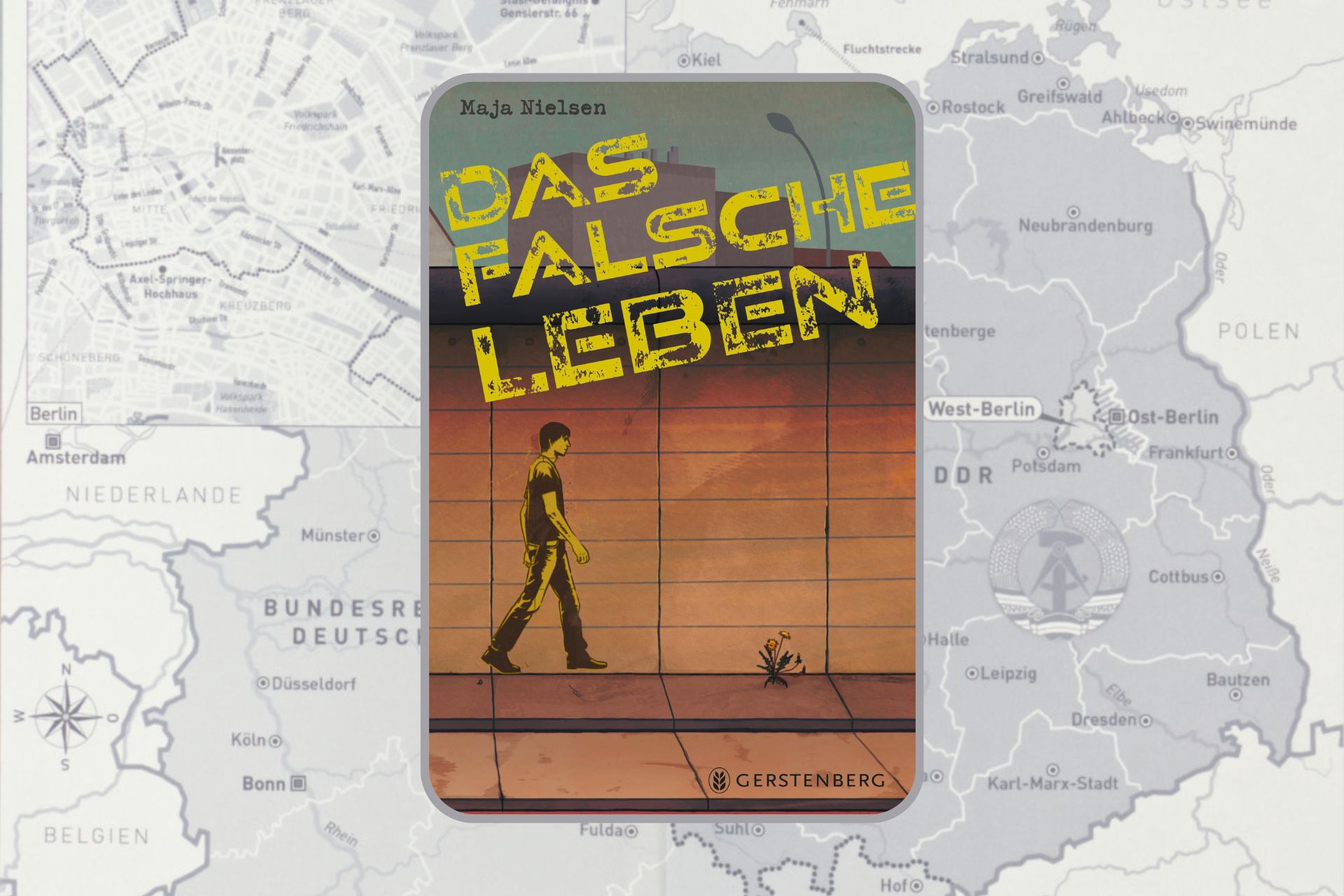

Über drei Jahrzehnte ist es mittlerweile her, dass Deutschland zweigeteilt war. Die innerdeutsche Grenze gibt es nicht mehr, aber die Mauer in den Herzen der Menschen ist geblieben. Um den anderen besser kennen- und damit verstehen zu lernen, hat Maja Nielsen sich dem zweigeteilten Deutschland gewidmet. Im Januar 2024 veröffentlichte sie „Der Tunnelbauer“, nun im Sommer 2025 kam ein weiteres Buch dazu: „Das falsche Leben“. Worum es darin geht und was Maja Nielsen zum Schreiben bewegt hat, erzählte sie uns auf der Frankfurter Buchmesse.

Jetzt haben wir vor unserem Interview schon viel über das Buch gesprochen…

Das zeigt, das Buch eröffnet die Möglichkeit für ein Gespräch.

Lassen Sie uns noch einmal einen Schritt zurückgehen. Im Sommer erschien Ihr Jugendbuch „Das falsche Leben“. Worum geht es darin?

In dem Buch geht es um den 16-jährigen Thomas Raufeisen, der nicht weiß, dass sein Vater ein Spion ist. Man schätzt, dass es während der Zeit der bundesdeutschen Teilung etwa 12.000 DDR-Spione gegeben hat, die in allen Bereichen des Lebens in der Bundesrepublik platziert worden waren. Der Vater von Thomas war einer von ihnen und spionierte für die DDR in einem großen deutschen Energiekonzern. Im Jahrhundertwinter 1978/79, an den sich manche noch erinnern, gab es einen DDR-Überläufer, Werner Stiller, der in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in die Bundesrepublik geht und die Spione der DDR verriet. Er kam selbst aus dem Osten, war Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) und verriet quasi seine Kollegen. Die Stasi merkte das und rief alle Spione, die sie erreichen konnte, zurück. Darunter auch Armin Raufeisen, der seit 22 Jahren als sogenannter ‚Kundschafter des Friedens‘ tätig war. Doch anstatt sich nun alleine auf den Weg in die DDR zu machen, um vor den Behörden in der Bundesrepublik sicher zu sein, erzählt er seiner Familie, Opa sei krank und liege im Sterben. Darum müsse man so schnell wie möglich auf die Insel Usedom, um ihn noch einmal zu sehen, bevor er stirbt. Die Familie packt, fährt los und kaum sind sie hinter der Grenze, sagt der Vater, es gäbe eine gute Nachricht: Opa geht es eigentlich gar nicht so schlecht und sie bräuchten sich keine Sorgen zu machen. Aber sie werden alle in die DDR übersiedeln - und so erfahren sie erstmals, dass der Vater seit 22 Jahren ein Spion ist. Das ist natürlich der totale Vertrauensbruch und das treibt dann die Handlung voran.

In dem Buch geht es um den 16-jährigen Thomas Raufeisen, der nicht weiß, dass sein Vater ein Spion ist. Man schätzt, dass es während der Zeit der bundesdeutschen Teilung etwa 12.000 DDR-Spione gegeben hat, die in allen Bereichen des Lebens in der Bundesrepublik platziert worden waren. Der Vater von Thomas war einer von ihnen und spionierte für die DDR in einem großen deutschen Energiekonzern. Im Jahrhundertwinter 1978/79, an den sich manche noch erinnern, gab es einen DDR-Überläufer, Werner Stiller, der in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in die Bundesrepublik geht und die Spione der DDR verriet. Er kam selbst aus dem Osten, war Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) und verriet quasi seine Kollegen. Die Stasi merkte das und rief alle Spione, die sie erreichen konnte, zurück. Darunter auch Armin Raufeisen, der seit 22 Jahren als sogenannter ‚Kundschafter des Friedens‘ tätig war. Doch anstatt sich nun alleine auf den Weg in die DDR zu machen, um vor den Behörden in der Bundesrepublik sicher zu sein, erzählt er seiner Familie, Opa sei krank und liege im Sterben. Darum müsse man so schnell wie möglich auf die Insel Usedom, um ihn noch einmal zu sehen, bevor er stirbt. Die Familie packt, fährt los und kaum sind sie hinter der Grenze, sagt der Vater, es gäbe eine gute Nachricht: Opa geht es eigentlich gar nicht so schlecht und sie bräuchten sich keine Sorgen zu machen. Aber sie werden alle in die DDR übersiedeln - und so erfahren sie erstmals, dass der Vater seit 22 Jahren ein Spion ist. Das ist natürlich der totale Vertrauensbruch und das treibt dann die Handlung voran.

Wie haben Sie Thomas Raufeisen und seine Geschichte gefunden?

Ich habe ein bisschen nach der Geschichte gesucht. Die Stasi und die Spionagefälle haben mich schon immer interessiert. In meiner Kindheit ging die Guillaume-Affäre durch alle Medien; der Kanzler-Spion, der den Rücktritt von Willy Brandt erzwungen hat. Eine Welle der Empörung ging damals durch die Gesellschaft. Guillaume, das war der übelste Verräter. Ich habe gehört, dass er einen Sohn hatte und habe mich gefragt, wie es den Kindern von solchen Spionen ergangen ist. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und bin im Internet auf Thomas Raufeisen gestoßen. Auf seine Geschichte und dass er als Zeitzeuge für die Gedenkstätte Hohenschönhausen, den Stasi-Knast, arbeitet. Auf diese Weise habe ich Kontakt mit ihm aufgenommen.

An welchem Punkt stand für Sie fest, dass Sie Thomas Raufeisens Lebensgeschichte aufschreiben wollen? Und warum?

In dem Moment wo mir klar wurde, was er erlebt hat. Seine Nähe zum Stasi-Knast, zu Bautzen II, aber auch am Schulunterricht und an den Jugendlichen - immerhin war er zu dieser Zeit 16 Jahre alt und damit sehr nah dran an den Lesenden, für die ich das Buch schreiben wollte. Alles das hat mich spüren lassen, dass ich diese Geschichte schreiben möchte. Ich stand schon in den Startlöchern, habe eine E-Mail losgeschickt und gehofft, dass er sich meldet. Und Gott sei Dank war er dann bereit, mir seine Geschichte zu erzählen.

Warum wurde es ein Buch für jugendliche und nicht für erwachsene Lesende?

Die Jugendlichen, die heute leben, haben die Zeit der deutschen Teilung nicht erlebt. Ich wollte ihnen diese Zeit vermitteln, sie ihnen näherbringen. Ich erinnere mich jetzt noch an die Angst, die man damals hatte, wenn man über die Grenze ging. Egal, ob das nun in Ost-Berlin war oder anderswo. Die Transitstrecke - und das beschreiben ganz viele Menschen - war beängstigend. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und deswegen Jugendliche.

Ich erlebe auch, dass Jugendliche sehr an jener Zeit interessiert sind. Aus dem DDR-Sportunterricht habe ich eine Handgranaten-Attrappe, die damals verwendet wurde. Die Schüler machten damit Weitwurf. Wenn ich diese zeige, dann äußern sie ihre Bedenken, dass es jetzt bei uns ja auch bald wieder so sein wird. Sie spüren, dass die Zeit im Wandel ist. Die Geschichte von Thomas steht exemplarisch dafür, wie schnell man seine Freiheit verlieren kann. Ich glaube, es macht uns alle nachdenklich, weil wir merken, die Zeiten verändern sich, wir wissen aber nicht genau, in welche Richtung.

Was hat Sie an Thomas‘ Geschichte am meisten berührt?

Wenn ich ganz ehrlich bin, Thomas selbst. Ich meine, er hat den schlimmsten Vertrauensbruch erleben müssen, den man sich vorstellen kann. Er hat so viel Leid mit seinem Vater erleben müssen. Aber wenn man Thomas trifft, merkt man, wie sehr er seine Eltern und auch seinen Vater trotz allem liebt und zu ihnen steht. Für das Buch hatte ich anfangs eine Szene geschrieben, in der Werner Stiller die Akte von Armin Raufeisen durchblättert und einen abschätzigen Kommentar von sich gibt. Thomas sagte, so könne ich nicht über seinen Vater schreiben und bat mich, die Stelle zu ändern. Das habe ich natürlich sofort getan. Das zeigt aber, was für ein toller Mensch Thomas ist. Auch in anderen Dingen. Als Jugendlicher wurde er zu drei Jahren Haft verurteilt und dieses Urteil stand schon Monate vor dem Prozess fest! Thomas hat später in seinen Stasiakten eine Aktennotiz von Erich Mielke gefunden, der über 30 Jahre der Chef der Stasi war. Darin schlug man vor, Thomas, einen Teenager, zu drei Jahren Knast zu verurteilen. Und Mielke schrieb darunter „Einverstanden, Mielke“.

Das lässt einen mit einem Unbehagen zurück - als Leserschaft und als Autorin. Später wurde Mielke angeklagt und damals sagten einige Leute, man sollte ihn einsperren und den Schlüssel wegwerfen. Aber nicht Thomas. ‚Nein, wir nicht‘, hat er ganz klar gesagt. ‚Wir sind Demokraten und machen so einem Man den Prozess. Bei uns geht es Rechtsstaatlich zu.‘ - Diese Haltung von Thomas, nach dem was er erlebt hat, imponiert mir. Da ist kein Rachegedanke vorhanden. Das vermittelt er auch Jugendlichen in Demokratieschulungen.

Die Tatsache, einfach verhaftet und irgendwo eingesperrt zu werden, ohne zu wissen, was los ist, muss einen Menschen verzweifeln lassen.

Er weiß nicht, wann es zum Prozess kommt. Er sieht keinen Anwalt. Er ist in Einzelhaft. Zuerst denkt er, er ist ganz allein in diesem Gefängnis. Die Schließer haben darauf geachtet, dass die Gefangenen einander nicht begegnen. Diesem Ganzen ausgeliefert zu sein, mit 18, 19 Jahren.

Thomas hat es mir so erklärt: Er hat sich immer gesagt, er habe kein Verbrechen begangen. Er wusste immer, der Verbrecher ist der, der ihn verhört. Auch sein Wunsch, nachhause nach Hannover zurückzukehren, hat ihn angetrieben. Er ist dabei sehr stark geworden.

Insgesamt war er drei Jahre im Gefängnis.

Genau, inklusive Untersuchungshaft war er drei Jahre im Gefängnis. Die Untersuchungshaft bis zum Prozess war mit Sicherheit das Schlimmere. In der Strafhaft war es lockerer. Während der Untersuchungshaft wurde er alle paar Minuten durch ein Guckloch beobachtet, auch nachts. Er hat immer Anweisungen bekommen, wie er zu schlafen hatte: auf dem Rücken liegend und mit den Händen auf der Bettdecke. Sobald er sich zur Seite gedreht hat, bekam er sofort die Ansage „Schlafhaltung einnehmen“. Man wollte vermeiden, dass Häftlinge sich in der Untersuchungshaft etwas antun. Nur so kann man nicht schlafen. Diese Situation war in der Strafhaft weitaus entspannter.

Wie kann man sich die Zusammenarbeit für dieses Buch zwischen Ihnen und Thomas vorstellen? Wie intensiv bindet man einen Zeitzeugen in den Schreibprozess mit ein?

Ich habe ihn besucht, wir haben ein sehr langes Gespräch miteinander geführt und dann ging vieles über WhatsApp. Natürlich habe ich ihm das Buch auch vorgelegt. Wo ich ein bisschen Eigenes eingebracht habe, war in den Nebenfiguren: Ronny, Mandy, der Großvater und die Großmutter. Da habe ich mir Freiheiten bei der Charaktergestaltung erlaubt. Aber das Wesentliche, das Politische, das war im Einzelnen so, wie es Thomas erlebt hat.

Gab es, außer der vorher von Ihnen beschrieben Szene, Stellen, die er umschreiben hat lassen?

Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig, da ich ihm für das Buch ja ganz schön auf die Pelle gerückt bin. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich Ronny und seine Schwester Mandy erfunden habe. In dem doch sehr emotionalen Thema brauchte es ein bisschen Distanz. Thomas‘ Bruder stelle ich als sehr impulsiv dar, was er tatsächlich nicht war. Doch ich brauchte einen Kontrast zu Thomas, der sehr zurückhaltend und nachdenklich ist. Er sagte mir, ganz so war sein Bruder gar nicht. Das ist dann immer ein bisschen schwierig und ein sensibles Terrain. Da muss man sich gegenseitig ausbalancieren.

Aber am Ende hat für Thomas alles gepasst?

Ja.

Wir machen auch gemeinsame Lesungen. Wir haben unsere Premierenlesung im Stasi-Knast in Magdeburg gehabt, direkt neben den Zellen. Über das Jahr verteilt besuchen wir Schulen und Buchhandlungen und wir machen jetzt auch eine Lehrerfortbildung. Wir kommen gut miteinander klar.

Wie reagieren die Jugendlichen auf das Buch?

Sehr interessiert. Dabei hilft natürlich, dass Thomas damals, als er inhaftiert wurde, in einem ähnlichen Alter wie die Zuhörenden war. Er erinnert sich genau, weiß, was für Jugendliche in dem Alter relevant ist. Die Gespräche sind großartig.

Also interessieren sich die heutigen Jugendlich für das Thema, obwohl der Mauerfall und das zweitgeteilte Deutschland 36 Jahre zurückliegen?

Absolut. Sehr. Wenn man will, kann man das auch ein bisschen an den Verkaufszahlen messen. Mit meinem ersten Buch zum Thema, „Der Tunnelbauer“, das vor eineinhalb Jahren erschien, sind wir in der 6. Auflage. Das Buch über Thomas‘ Geschichte ist im Juli herausgekommen und wir sind schon in der 2. Auflage. Das sind für ein Jugendbuch mit diesem doch sehr schweren Inhalt - immerhin ist es keine Lovestory - gute Zahlen. Das Interesse ist enorm.

Da Sie es erwähnen: Vor diesem Roman haben Sie „Der Tunnelbauer“ geschrieben. Woher kommt das Interesse an dem Thema DDR und Flucht?

Ich kann es selbst gar nicht so genau erklären. Ich kam zu dem Thema, wie die Jungfrau zum Kind: In Berlin gibt es einen Verein, Berliner Unterwelten, der bietet Führungen ins unterirdische Berlin an. Als ich meiner argentinischen Schwiegertochter Berlin zeigte, haben wir an einer solchen Führung teilgenommen. Das ist so spannend. Da geht es um Nazibunker oder, diese Führung hatten wir gebucht, zu den unterirdischen Fluchtwegen. Dort gibt es einen Besucherschacht, durch den man aufrecht durchgehen kann und der zu einem der Fluchttunnel führt, die unter der Bernauer Straße gebaut wurden. Man sieht, wie eng diese Tunnel waren. Ich stand davor und ich wusste, das vermittelt eigentlich alles, was man über die deutsche Teilung wissen muss. Menschen, Familien waren bereit, sich da durchzuzwängen. Teilweise stand ja auch noch Wasser in diesen Tunneln. Ich weiß nicht, ob ich den Mut dazu gehabt hätte. Da habe ich dann angefangen zu recherchieren und bin auf Achim Neumann gestoßen.

Ich kann es selbst gar nicht so genau erklären. Ich kam zu dem Thema, wie die Jungfrau zum Kind: In Berlin gibt es einen Verein, Berliner Unterwelten, der bietet Führungen ins unterirdische Berlin an. Als ich meiner argentinischen Schwiegertochter Berlin zeigte, haben wir an einer solchen Führung teilgenommen. Das ist so spannend. Da geht es um Nazibunker oder, diese Führung hatten wir gebucht, zu den unterirdischen Fluchtwegen. Dort gibt es einen Besucherschacht, durch den man aufrecht durchgehen kann und der zu einem der Fluchttunnel führt, die unter der Bernauer Straße gebaut wurden. Man sieht, wie eng diese Tunnel waren. Ich stand davor und ich wusste, das vermittelt eigentlich alles, was man über die deutsche Teilung wissen muss. Menschen, Familien waren bereit, sich da durchzuzwängen. Teilweise stand ja auch noch Wasser in diesen Tunneln. Ich weiß nicht, ob ich den Mut dazu gehabt hätte. Da habe ich dann angefangen zu recherchieren und bin auf Achim Neumann gestoßen.

Das erste Buch, „Der Tunnelbauer“, handelt von der Zeit des Mauerbaus, die Thomas Raufeisen-Geschichte spielt Ende der 1970-iger, Anfang der 1980-iger Jahre, wo sich die Dinge in der DDR wieder sehr verändert hatten. Eigentlich möchte ich noch ein Buch über den Mauerfall schreiben, aber da fehlt mir noch der Zeitzeuge. Ich möchte mir die Dinge nicht in meiner Fantasie ausdenken, sondern ich möchte einen belastbaren Zeitzeugen haben. Das ist ja immer noch ein sehr emotionales Thema und wenn da ein Autor seiner Fantasie freien Lauf lässt, dann wird das der Geschichte nicht gerecht. Es ist sehr wichtig, dass man genau an diesen Themen sehr gewissenhaft arbeitet.

Ihre Frage war ja, woher mein Interesse kommt. Als die Mauer fiel, hatte ich diese unglaubliche Freude. Ein oder zwei Jahre vorher hätte man sich das ja gar nicht vorstellen können. Wir waren damit aufgewachsen, diese Angst, wenn man über die Grenze ging. Als die Mauer fiel, tanzten die Leute in Berlin, saßen auf der Mauer und haben Sekt getrunken. Ich war wahnsinnig gespannt auf die Menschen in den neuen Bundesländern. Als ich später Autorin war, habe ich jede Lesereise angenommen, die mich in die neuen Bundesländer führte. Ich habe viele Freundschaften geschlossen. Ich bin bis zum heutigen Tag irritiert und denke manchmal, die Wiedervereinigung hat nicht überall in den Herzen stattgefunden. Bei manchen Leuten steht die Mauer immer noch und dieses Misstrauen der beiden Länder gegeneinander wird an die nächste Generation weitergegeben. Eigentlich wollte ich einen Beitrag leisten, damit sich das verliert. Ich wollte ein versöhnliches Buch schreiben. Jetzt sind beide Bücher nicht versöhnlich geworden, weder „Der Tunnelbauer“ noch „Das falsche Leben“. Sie legen beide die Finger auf die Wunde. Aber was ich auf den Lesereisen erlebe ist, dass das ein Gesprächsanlass ist. Die Leute erzählen ihre Geschichten und sie kommen auf meinen Veranstaltungen miteinander ins Gespräch. Insofern ist es letztendlich dann doch ein Beitrag zur Versöhnung, indem man sich einfach ein bisschen besser versteht.

Eine letzte Frage: Was wird man als nächstes von Ihnen lesen?

Konkret gibt es noch keine Projekte. Ich möchte noch das dritte Buch schreiben, zum Mauerfall. Ich suche noch nach der richtigen Geschichte, die das am besten vermitteln kann. Irgendwann wird mir die Person begegnen, das weiß ich. Aber im Moment ist sie noch nicht da. Aber ich bin jung, ich kann warten.

Liebe Frau Nielsen, vielen Dank, dass Sie sich hier auf der Messe die Zeit für das Interview genommen haben. Wir sind sehr neugierig, wann sich ein oder eine Zeitzeugin für den Mauerfall finden wird und was die Person dann zu erzählen hat. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit dem „falschen Leben“ und viele spannende Lesereisen.